業界では、手染といわれており、綛糸を染棒にぶら下げ、桶に浸し、手かぎでもって綛糸を上下に操り、あるいは返しながら染める染法である。 昔は釜(和釜という)は木製であったが、化学染料の使用は熱湯が必要で、銅製の釜が使用されるようになった。しかし現在では和釜は、汚れ、耐薬品性という意味で、ほとんどステンレス製に置き換わっている。 熱源は、昔は割木、石炭が使用されていたが、今はほとんどボイラーからの蒸気が使われている。 帯に代表される西陣織物の小ロット染色は、大半はこの手染めでおこなわれている。何千色とある色に、見事な手捌きと、染料使いですばやく勘染する術は、かなりの経験を必要とし、腕の立つ職人さんからは、数多くの「伝統工芸士」や「現代の名工」が排出されている。 |

|

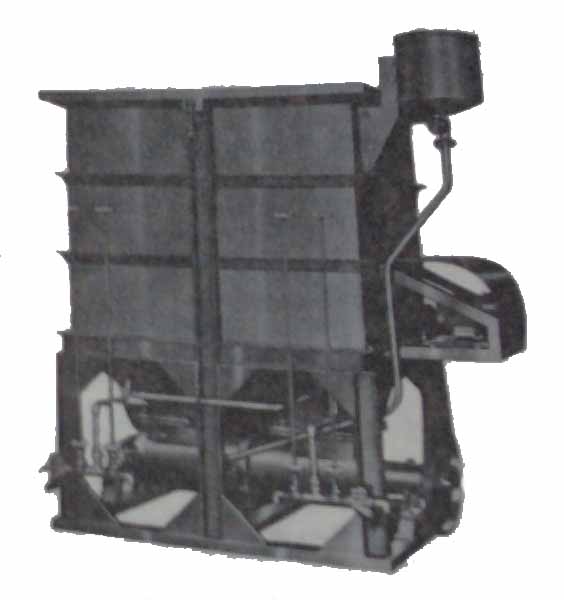

西陣産地の糸染を手染作業から、大量染色へと大きく変えたのが、噴射式染色機の出現である。昭和20年代後半から国内でも開発され、昭和33年には京都市は近代化資金にこの機械を対象とし、相当量の申請がなされ、爆発的に導入された。 染液はスピンドルから噴出し、綛にそって落下する。これを一定時間継続した後、自動的にシフターが回り綛の位置が変わるようになっている。 絹糸、レーヨン等の長繊維はじめ、あらゆる繊維の綛状繊維に適応できる汎用性のある機械であり、ほとんどの工場に導入されている。 ポリエステル長繊維やアクリル長繊維の綛糸染色には高温高圧噴射式染色機が使用されている。 |

|

棒にかけた綛糸を染色槽の染液中に浸し、染液を循環させながら染色する機械である。 古くは綿糸、羊毛糸の綛染に多く用いられてきたが、最近では、特に風合いを重視するアクリルバルキー糸とか、羊毛糸の染色に用いられている。西陣では、ウール着尺の最盛期には多く設置せれていたが、今はあまり見られない。 |

|

詰込み式染色機である。ばら毛や羊毛糸、ウーリーナイロンのような合成繊維の加工糸にむいている。当業界ではナイロンが市場にでた昭和30年代に設置する工場があったが、現在ではその台数は少ない。 |

|

一般に、糸染といえば綛糸の染色のことであったが、現在では、生産性が高いチーズ染色がおこなわれている。 種々の形の穴あきボビンに糸を巻き、スピンドルの立ったキャリヤーに充填し、染色する方法である。 |

|